gimale

Well-known member

In attesa della diretta del fantastico giro intorno al mondo di Maurizio, Roberto e relative consorti vi invito a seguirmi in questo viaggetto a tappe verso la Calabria.

Il paese in cui vivo in provincia di Savona è gemellato con un piccolo borgo in provincia di Cosenza e ogni anno una delegazione del mio paese viene invitata alla Sagra delle Castagne che si svolge laggiù.

Quest’anno abbiamo deciso di unirci alla “spedizione” anche io e mio marito e ne abbiamo approfittato per fare un viaggio a tappe.

Siamo partiti di martedì per arrivare al venerdì pomeriggio e vivere il clou della festa.

Prima tappa: Livorno

Qui vivono dei nostri amici conosciuti in crociera oltre 10 anni fa e con cui continuiamo a sentirci e a vederci appena si può.

E’ il 4 novembre, festa delle forze armate, e l’Accademia Navale di Livorno è aperta alle visite: è d’obbligo approfittarne!

L’Accademia di Livorno è nata dopo l’Unità d’Italia su proposta di Camillo Benso Conte di Cavour.

Con l’Unità d’Italia furono accorpate le diverse regie Marine esistenti nel Paese e vennero mantenute due scuole per gli Ufficiali: una a Genova dove gli allievi studiavano materie tecniche e una a Napoli dove gli allievi frequentavano i primi due anni di formazione.

Nel 1878 con legge presentata dall'allora ministro della Marina, l'ammiraglio Benedetto Brin, fu indicata come sede Livorno.

La scelta di Livorno fu fatta basandosi sul alcune peculiarità della città: posta sul mare, non lontana dall’Università di Pisa e con gli edifici dei due antichi lazzaretti a disposizione.

L’Accademia di Livorno venne inaugurata nel 1881.

Dal 1923 nei locali dell’Accademia della Marina vennero ospitati anche gli allievi della neonata Regia Aeronautica prima del trasferimento nella sede di Pozzuoli avvenuta 3 anni più tardi.

Ma ora entriamo…

Accediamo attraverso il cancello di San Jacopo che si trova su Viale Italia e ci registriamo sul registro dei visitatori; quindi seguiamo due giovani allievi che ci faranno da guida nella prima parte della visita.

Percorriamo il viale alberato lungo cui si trovano i busti di personaggi importanti appartenuti al corpo della Marina fino ad arrivare all’ingresso dell’edificio principale dell’accademia.

Ai lati del portale le ancore delle due corazzate della Regia Marina: la Vittorio Veneto e la Italia.

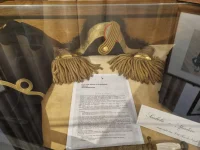

Appena varcata la porta ci invitano ad entrare subito a destra nell’area museale accompagnati direttamente dall’ufficiale responsabile che ci ha raccontato tanti aneddoti interessanti.

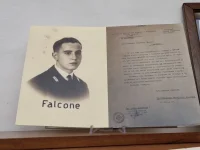

Nella prima sala i registri dove fino agli inizi degli anni ’90 e a partire dalla fondazione della Accademia sono stati registrati i dati di tutti gli allievi compresi gli imbarchi e note varie.

Il paese in cui vivo in provincia di Savona è gemellato con un piccolo borgo in provincia di Cosenza e ogni anno una delegazione del mio paese viene invitata alla Sagra delle Castagne che si svolge laggiù.

Quest’anno abbiamo deciso di unirci alla “spedizione” anche io e mio marito e ne abbiamo approfittato per fare un viaggio a tappe.

Siamo partiti di martedì per arrivare al venerdì pomeriggio e vivere il clou della festa.

Prima tappa: Livorno

Qui vivono dei nostri amici conosciuti in crociera oltre 10 anni fa e con cui continuiamo a sentirci e a vederci appena si può.

E’ il 4 novembre, festa delle forze armate, e l’Accademia Navale di Livorno è aperta alle visite: è d’obbligo approfittarne!

L’Accademia di Livorno è nata dopo l’Unità d’Italia su proposta di Camillo Benso Conte di Cavour.

Con l’Unità d’Italia furono accorpate le diverse regie Marine esistenti nel Paese e vennero mantenute due scuole per gli Ufficiali: una a Genova dove gli allievi studiavano materie tecniche e una a Napoli dove gli allievi frequentavano i primi due anni di formazione.

Nel 1878 con legge presentata dall'allora ministro della Marina, l'ammiraglio Benedetto Brin, fu indicata come sede Livorno.

La scelta di Livorno fu fatta basandosi sul alcune peculiarità della città: posta sul mare, non lontana dall’Università di Pisa e con gli edifici dei due antichi lazzaretti a disposizione.

L’Accademia di Livorno venne inaugurata nel 1881.

Dal 1923 nei locali dell’Accademia della Marina vennero ospitati anche gli allievi della neonata Regia Aeronautica prima del trasferimento nella sede di Pozzuoli avvenuta 3 anni più tardi.

Ma ora entriamo…

Accediamo attraverso il cancello di San Jacopo che si trova su Viale Italia e ci registriamo sul registro dei visitatori; quindi seguiamo due giovani allievi che ci faranno da guida nella prima parte della visita.

Percorriamo il viale alberato lungo cui si trovano i busti di personaggi importanti appartenuti al corpo della Marina fino ad arrivare all’ingresso dell’edificio principale dell’accademia.

Ai lati del portale le ancore delle due corazzate della Regia Marina: la Vittorio Veneto e la Italia.

Appena varcata la porta ci invitano ad entrare subito a destra nell’area museale accompagnati direttamente dall’ufficiale responsabile che ci ha raccontato tanti aneddoti interessanti.

Nella prima sala i registri dove fino agli inizi degli anni ’90 e a partire dalla fondazione della Accademia sono stati registrati i dati di tutti gli allievi compresi gli imbarchi e note varie.